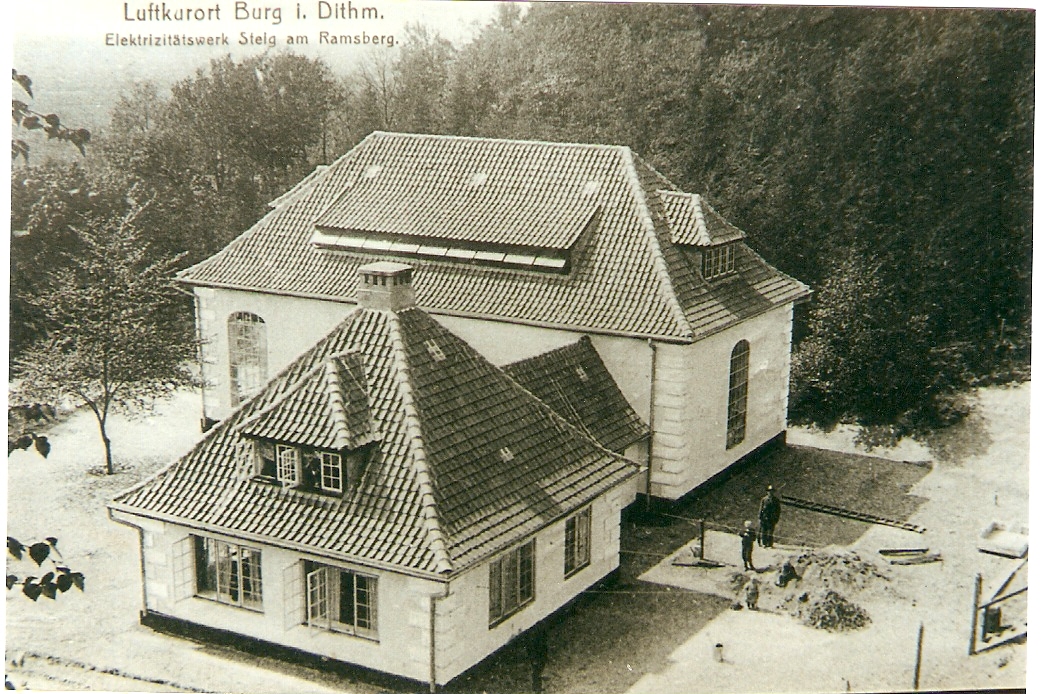

Station 4.11:

Ehemaliges E-Werk

Die Gebäude des ehemaligen E-Werks sind längt in Privatbesitz.

Es war die Kanalverwaltung, die während der Kanalerweiterung im Jahr 1911 in der Straße “Unterm Cleve” zu Füßen des Ramsberges ein Elektrizitätswerk baute.

In dem Buch “Aus der Geschichte unserer Heimat” des Burger Chronisten Hinrich Rühmann ( 1896-1979) ist darüber folgendes nachzulesen. “Der Kanal schnitt die Burger Au von der Wilsterau und den Büttler Kanal bei Kudensee ab. Die Entwässerung oblag nun der Kanalverwaltung. Diesem Zwecke diente das E-Werk.” “Und die Burger Kirchspielvertretung hatte Aktien darin”, vermerkte Rühmann.

Die Burger Gemeindevertreter hatten bereits ein Jahr zuvor den Bauplatz für das Elektrizitätswerk angekauft. Damit gingen sie keinerlei Risiko ein, denn, wie Rühmann schrieb, “weil die Kaiserliche Kanalverwaltung beschlossen hatte, dass das zu bauende E-Werk einschließlich der Gebäude nach Fertigstellung der Kanalerweiterung zu 50 Prozent der Bau- und Anlagekosten von der Gemeindevertretung zu übernehmen sei, um das Kirchspiel Burg mit elektrischem Strom zu versorgen.

Zum Ausbau eines elektrischen Leitungsnetzes und einer elektrischen Zentrale bewilligte die Kirchspielsvertretung im Oktober 1913 eine Anleihe bis 150.000 Mark, am 11. Dezember 1913 wurden die Bedingungen für den Bezug elektrischer Energie festgelegt und bereits am 1. Januar 1914 stellte das Kirchspiel mit den Herren Grohmann und Kruse zwei Betriebsleiter für das E-Werk ein. Kruse war es, dem die Kanalverwaltung die Zentrale im Herbst 1916 übergab. Doch ganz reibungslos funktionierte die Burger Stromversorgung damals nicht. Rühmann schrieb: “Jedoch waren die Maschinen nicht von bester Beschaffenheit, so dass das Kudenseer Werk zeitweise das Kirchspiel mit Strom versorgte.“

Nach dem zweiten Weltkrieg habe dann die Schleswag die Stromlieferungen übernommen und 1953 auch das Burger Leitungsnetz aufgekauft.

Die Gebäude des alten E-Werks wurden veräußert und schon vor Jahrzehnten zu Wohnungen umgebaut.

Gefördert durch